Text zur Ausstellung

von Ulrich Tragatschnig

So weit die künstlerischen Positionen von Christoph Grill und Cinthia Mitterhuber auch voneinander entfernt sind, die in ihren Werken verkörperten Interessen scheinen sich doch an einer für die Entwicklung der von ihnen benutzten Medien entscheidenden Stelle zu überlappen: In der Lust am bildlich gezähmten Wirrwarr, der sie (beizeiten) im dafür prädestinierten Genre des Natur- und Landschaftsbildes nachgehen. Aus ganz unterschiedlichen Richtungen kommend bringen sie Strukturen und Situationen ins Bild, die den ersten auf sie fallenden Blick notwendigerweise überfordern, zumindest solange er gewohnheitsmäßig nach Regeln, Rhythmen oder Mustern sucht.

Das Wirrwarr provoziert einen suchenden Blick, der riskanterweise droht, auf sich zurückzufallen. Das verspricht Wahrnehmung unter verschärften, Kontrollverlust unter kontrollierten Bedingungen. Im Angesicht des Wirrwarrs wird der Blick erfindungsreich wie Scheherezade, findet ständig Neues, um den Geist zu unterhalten. Leonardo wusste den Umstand zur Ankurbelung der künstlerischen Fantasie zu nutzen:

„[…] wenn du in allerlei Gemäuer hineinschaust, das mit vielfachen Flecken beschmutzt ist, oder in Gestein von verschiedener Mischung – hast du da irgendwelche Szenerien zu erfinden, so wirst du dort Ähnlichkeiten mit diversen Landschaften finden, die mit Bergen geschmückt sind, Flüsse, Felsen, Bäume – Ebenen, große Täler und Hügel in wechselvoller Art; auch wirst du dort allerlei Schlachten sehen und lebhafte Gebärden von Figuren, sonderbare Physiognomien und Trachten und unvermeidliche Dinge, die du auf eine vollkommene und gute Form zurückbringen kannst.“ (vor 1519)

Und wer kein Gemäuer findet, greift laut Alexander Cozens Wirrwarr-Praxistipp zu Tusche und Papier. Für die Landschaftsmalerei empfiehlt er mit dezidiertem Verweis auf das Leonardo-Zitat den „blot“, eine Ansammlung willkürlich gesetzter Tuschspuren, die am Blatt dunkle Formen und Massen, bei näherer Betrachtung mit Glück aber auch gut ausponderierte Landschaften ergeben und solcherart dann perfekt als Skizzenvorlagen herhalten können (Abb. 1).

Zeitgleich mit Cozens hat endlich auch die Essayistik das Wirrwarr für sich entdeckt. Nicht zufällig ebenfalls in England und, ebenfalls kaum zufällig, mit Bezügen zur Landschaftsmalerei. Die entsprechende Theorie des Pittoresken sucht ihre Ideale nicht länger in den klaren, weil auf ersten Blick geregelten (einer nachvollziehbaren Regel folgenden) Formen und Formrhythmen, wie sie die barocke Gartenarchitektur bestimmt hatten, sondern sucht nach subtileren Möglichkeiten zur Regelung der Formcharaktere.

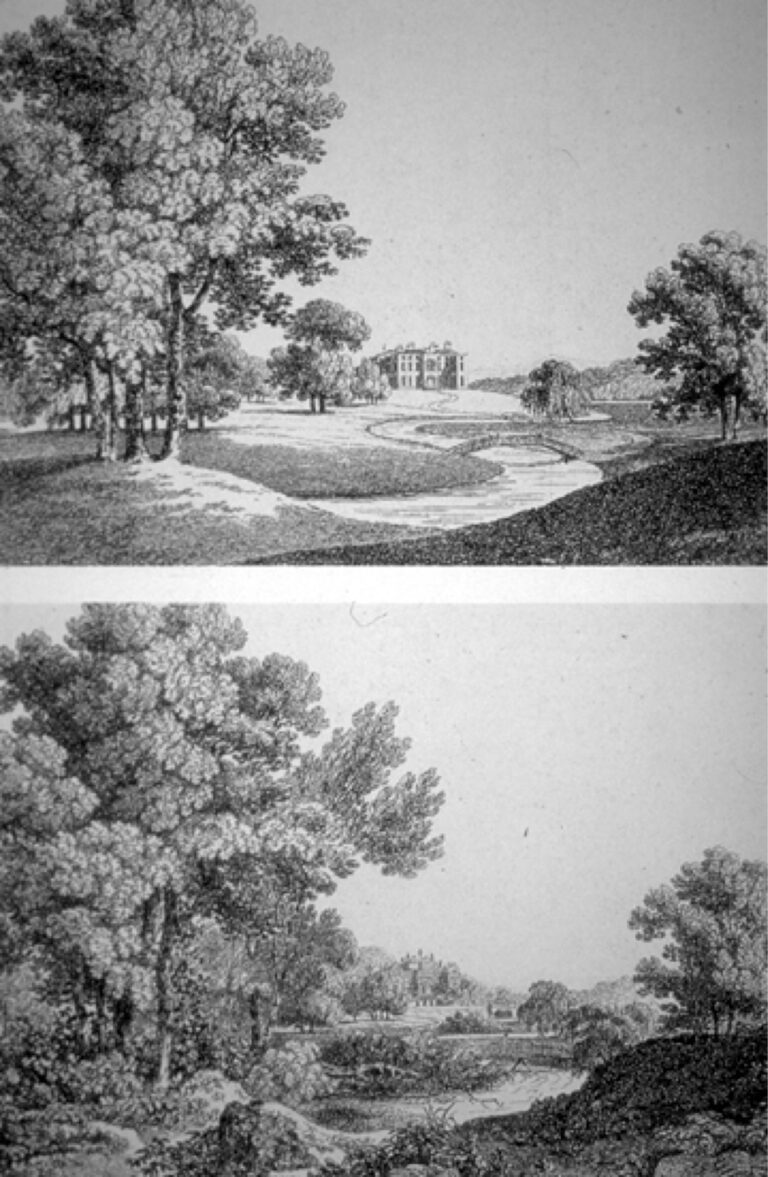

Die ersten Schritte dazu hatte der englische Landschaftspark gewiesen, der sich weit naturverbundener als sein barocker Vorfahre gab und – hauptsächlich durch seinen Verzicht auf Symmetrie – den raschen Nachvollzug der von ihm begründeten Ordnung zu hindern wusste. Am Ende des 18. Jahrhunderts war er, jedenfalls in seiner klassischen Variante à la Brown, aber schon nicht mehr verwachsen genug, um ein pittoreskes Bild abzugeben, wie ein Paar Kupferstiche zur Gegenüberstellung von pittoresker und nicht pittoresker Landschaft zeigen (Abb. 2).

Verworrene, rohe, dementsprechend abwechslungsreiche, komplexe und mehrfach gebrochene Texturen sollten im Bild vorherrschen und die Gefahr zu klarer Linien überwuchern. Eine Orgie unterschiedlicher Formen, zusätzlich angefacht im Wechselspiel von Licht und Schatten, sollte Irreguläres liefern, das dann im Bild gerahmt, in dessen Komposition ausbalanciert werden sollte. Das Pittoreske liegt am Thrill, den das Hinausschieben von Prägnanz und Ordnung auf spätere Wahrnehmungsmomente verursacht. Ein Thrill, der durch sublim ins Bild gebrachte Motive wie Ruinen und andere Unheimlichkeiten angereichert werden sollte.

Der Hang zum Pittoresken hat die hier gezeigten Medien Malerei und Fotografie nachhaltig beschäftigt. Die Lust am Wirrwarr war in der Folge nicht mehr aus dem Bild zu kriegen.

Die Maler werden das Wirrwarr jedenfalls bald (und nicht nur in England) in sich aufgesogen haben. Sie werden nicht länger nur Motivisches aus ihm herauslesen, sie werden es sich vielmehr angeeignet haben, mit der Staffelei in die Landschaft gehen, um diese in einem Flirren bewegter Pinselstriche wiederzugeben bzw. aufzulösen, bevor sie das Wirrwarr zum Motor abstrakter Kompositionen werden ließen. Das Wirrwarr hat die Malerei befreit. Im 20. Jahrhundert wird es in unterschiedlichen Stilistiken als Urquell malerischer Selbstbehauptung gefeiert werden.

Für das Medium Fotografie wiederum gehörte die bildhafte Wirrwarr-Zähmung von Anfang an zu den Hauptagenden. Mithin war die Möglichkeit eröffnet, dem naturwüchsigen Wirrwarr noch näher auf den Pelz zu rücken.

„Ein Vorteil der Erfindung des photographischen Verfahrens wird darin bestehen, dass es uns ermöglicht, in unsere Bilder eine Fülle kleinster Details aufzunehmen, durch welche Naturwahrheit und Realismus der Darstellung noch gesteigert werden, die aber kein Künstler getreu nach der Natur zu kopieren sich die Mühe machen würde“, schreibt Henry Fox Talbot zu der wohlkomponierten Abbildung eines Heustocks (Abb. 3) und legt dem Betrachter die Leiter zur näheren Begutachtung des Halm-Wirrwarrs. Monet wird bekanntlich mit Farbe kontern.

Bei Christoph Grill und Cinthia Mitterhuber kehrt das Pittoreske zu einer jeweils sehr klassischen Form zurück. Mitterhubers Malerei bewahrt das Wirrwarr medieninhärent, im Pinselstrich. Damit steht sie in einer Tradition, die bis zum Impressionismus zurückreicht. Für eine derart begründete Ahnenreihe sprechen sich auch ihre landschaftlichen Motive und ihr enormes Interesse am Licht aus. Letzteres durchzieht die Bilder als die Formen teilendes wie fressendes Fluidum und zeigt damit auch, was die Malerei von der Fotografie an Belichtungsstufen und Helligkeitskontrasten lernen konnte. Ihre Bilder sind nicht einfach Wiedergaben künstlerisch geschulter Sinneseindrücke. In ihnen sind die an sich schon hinreichend komplex-irregulären Strukturen, die ein auf oder in den Wald oder auf Wasserspiegelungen gerichteter Blick liefert, noch von selbstreferenziellen, die Bildlichkeit des Mediums unterstreichenden Strategien durchkreuzt und abstrahierend zerfranst. Das Weiß strahlt einladend und bietet die selbstbewusste Rückbesinnung, dass Licht in Öl auf Leinwand festgehalten ist, wenn nicht gar in Haselnuss, als Jupiters Goldregen.

Mythologische Anspielungen wie im Bild Danae können sich auch in Christoph Grills Fotografie ergeben. Dafür sind die Aufnahmen, die er bislang dementsprechend benannten Orten gewidmet hat, ein gutes Beispiel. Insgesamt ist das fotografische Werk von Christoph Grill, das sich forschenden Reisen durch zahlreiche Territorien dieser Erde verdankt, zu einer Topografie angewachsen, auf der sich immer neue und jeweils unterschiedliche Wege zur Systematisierung des Abgelichteten abzeichnen, die auch weit entfernte Orte miteinander in Verbindung bringen können. Das pittoreske Wirrwarr hat Christoph Grill in der „Hölle“ ebenso gefunden wie im „Toten Gebirge“. Im Niemandsland ebenso wie in Graz. Wie schon Talbot hat er es kompositorisch gezähmt, in Bezug zur Form seiner Archivierung gebracht und das Pittoreske so erst zur Geltung gebracht. Die Detailgenauigkeit, die das fotografische Bild dabei von sich aus mitbringt, sorgt gemeinsam mit dem Umstand, dass Grill nicht arrangiert, für ein breites Spektrum an ungeplanten Anschlussmöglichkeiten, eine Vielzahl narrativer Spuren, die nicht gelegt sind. Und die „Naturtreue“ des Bildes geht so weit, dass auch die Selbstabbildungszwänge des Natürlichen im Bild festgehalten werden und Irritationen auslösen können: die sich zwangsläufig (von sich aus) ergebenden Muster, die von der Natur hervorgebracht werden, ähneln einander bei vergleichbaren Umweltbedingungen, sodass ein Haufen Kalk am Ende wie ein Gebirge aussehen kann, solange die Motivauswahl und Komposition, die das Bild insgesamt zeigt, nicht widerspricht.

Abb. 3: William Henry Fox Talbot (1800–1877), The Haystack, aus: The Pencil of Nature, Teil 2, 1845